2025年7月15日至16日,濟南大學文化和旅游學院“聚焦中華文化,推動青年文化傳承”暑期社會實踐團赴濟南博物館的8名成員,在隊長陳荇楠的帶領下,走進濟南市金石博物館,市博物館,開展推動青年文化傳承的相關計劃。該團隊以欣賞傳統文化載體體會文化內涵與加強文化傳承為雙主線,推動青年聚焦中華古今文化,加強青年文化傳承。

古韻同行,讓文明隨腳步延伸

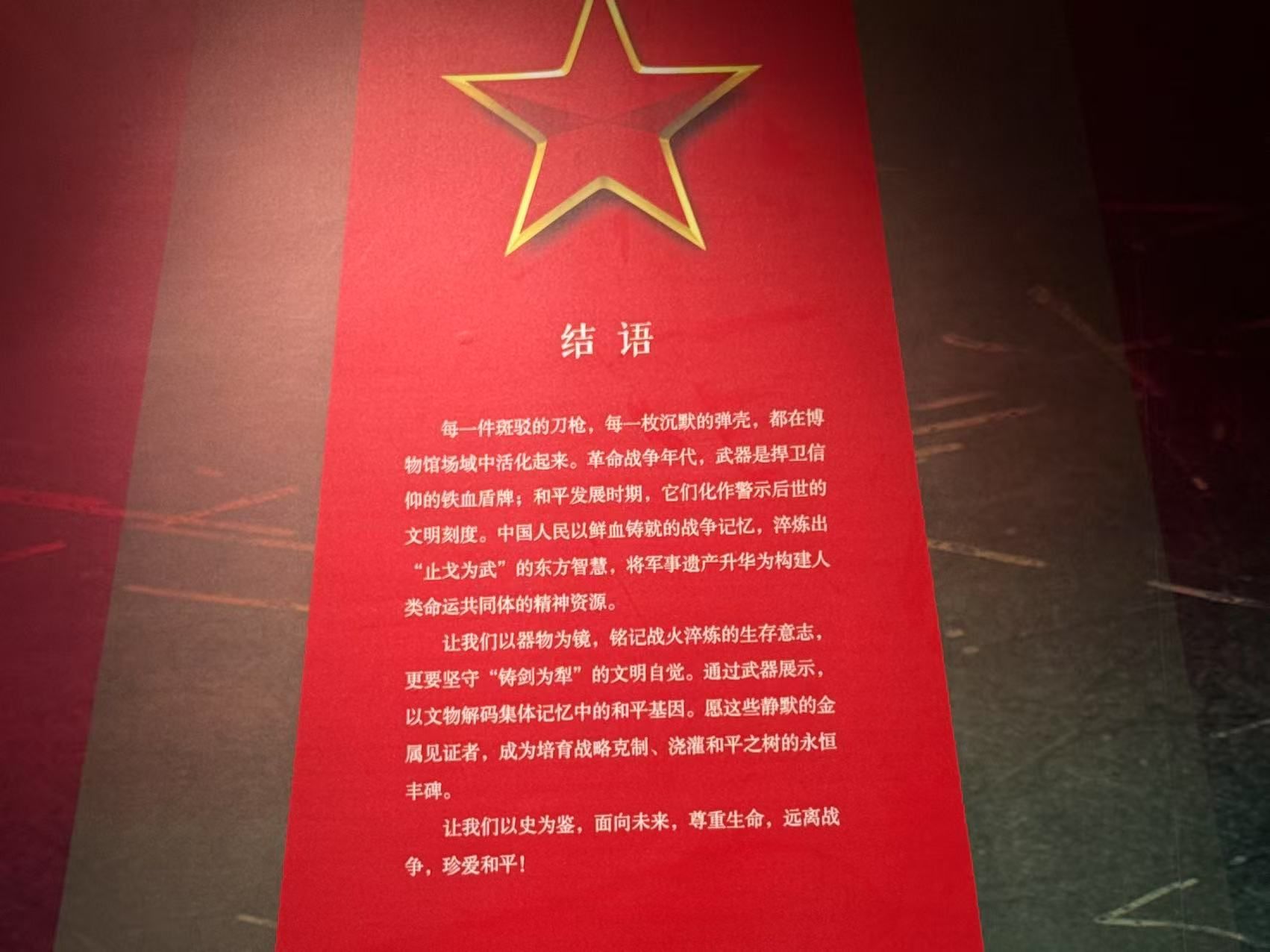

清晨的陽光透過博物館的玻璃窗,灑在斑駁的文物上。團隊成員與參觀者相伴而行,隨著講解聲緩緩穿梭于展廳。從青銅器的紋飾到書畫的筆墨,隊員們時而補充歷史背景,時而引導觀察細節。參觀者的目光從最初的好奇打量,逐漸變得專注深邃。這場沉浸式的參觀,不僅讓大家讀懂了文物背后的故事,更讓文化在行走中悄然傳遞。

巧手復刻,指尖觸碰歷史肌理

手工體驗區里,“文物微縮復刻”活動熱鬧開展。團隊成員站在展示柜前欣賞,同時學習手把手學習捏塑、拼接的技巧。有人專注還原花紋雕刻,有人創意改編青花瓷的圖案。當一件件帶著溫度的“迷你文物”完成時,參與者的臉上滿是成就感。小小的手工創作,讓歷史不再遙遠,更讓大家在指尖的觸感中,觸摸到文明的肌理。

典籍共讀,在文字中對話古今

閱讀角的長桌前,一場跨越時空的典籍共讀正在進行。隊員們站在導覽墻前,帶領大家逐字欣賞濟南著名詩人李清照、辛棄疾的選段。遇到晦澀處,便用生活化的例子解讀;讀到精彩處,就一起討論其中的智慧。有小朋友指著插圖里的古人服飾發問,有老人分享自己對經典名句的理解。書香縈繞間,古籍里的文字仿佛活了過來,讓文化的種子在交流中生根。

紅色巡禮,在凝望中觸摸革命初心

展廳的“鐵血長河”專區里,一場靜默而深刻的革命文化欣賞正在進行。團隊成員與參觀者駐足于一件件文物前,銹跡斑斑的步槍仿佛映照著戰士們持槍挺立的身影。這場無聲的欣賞,讓革命文化不再是遙遠的歷史符號,而是化作了可觸可感的溫度,讓每個人在與歷史的對話中,讀懂了“初心”二字的重量。

一對一答疑,讓理解更精準

展廳的休息區,一對一的文化答疑悄然進行。隊員陳荇楠、張天健、丘裕涵、白曉涵面對不同需求的參觀者:有人執著于青銅器的鑄造工藝,隊員便畫圖講解失蠟法的步驟;有人困惑于書法的筆法,隊員就拿起紙筆示范提按轉折。對于不善表達的小朋友,隊員們則用“看圖猜年代”的游戲,引導他們主動思考。這種精準的陪伴,讓每個人都能找到屬于自己的文化入口。

講堂伴學,讓熱情在互動中升溫

博物館的講堂里,隊員們化身為“文化助手”。文化講座時,與聽眾一起記錄要點,隨時解答疑問;討論環節,鼓勵大家分享見解,哪怕是稚嫩的想法也給予肯定;觀看非遺紀錄片時,適時補充民間藝人的故事。當有人因某個觀點爭論時,隊員便引導從歷史背景出發思考;當有人主動分享家鄉的民俗時,全場響起會心的掌聲。在這里,文化不是單向灌輸,而是一場平等的對話。

石刻尋蹤,在鑿痕中讀懂歲月沉淀

石刻展廳內,團隊成員與參觀者一同佇立在石像、碑刻前,目光輕撫那些被時光打磨的紋路。北魏的佛像造像上,衣紋的流暢弧線里藏著宗教藝術的莊嚴;唐代的墓志銘碑上,楷書的工整嚴謹記錄著逝者的生平;明清的摩崖石刻中,粗獷的鑿痕里透著文人登高望遠的豪情。

隊員們輕聲解讀著石刻背后的密碼:“您看這尊佛像的微笑,嘴角弧度特別柔和,是北魏后期‘秀骨清像’風格的體現”“這方碑刻的字跡,筆畫粗細均勻,是典型的館閣體,當年刻碑時要反復校對才能保證工整”。

在拓片體驗區,隊員們鋪開宣紙,用毛刷輕輕按壓在復制品上,示范著如何將石刻文字“復印”下來。“這墨要勻,力道要輕,不然會把字弄模糊”,隊員一邊操作一邊講解。參觀者們輪流嘗試,當自己拓出的“碑刻”慢慢顯形時,指尖似乎還能感受到當年石匠鑿刻時的力度。

這場與石刻的對話,讓堅硬的石頭變得有了溫度——那些深淺不一的鑿痕里,藏著不同時代的審美與信仰,藏著匠人一錘一鑿的堅持。在凝視與觸摸中,大家讀懂了石刻不僅是歷史的載體,更是歲月寫給當下的信,讓沉淀的文明在靜靜欣賞中煥發新的生命力。

文化守護,用行動延續根脈

在修復展示區,隊員們還投身博物館的文化保護工作,協助工作人員向公眾講解文物修復的過程,傳遞“修舊如舊”的理念;在文創區,向游客介紹文創產品與文物的關聯,讓傳統元素融入現代生活。這些細微的行動,讓文化傳承從口號變成了看得見、摸得著的實踐。

青春的價值,在于讓古老的文明煥發新的生機。此次實踐中,團隊以青春之名對話歷史,用腳步丈量文化的厚度。從引導參觀者讀懂文物,到參與博物館的文化建設,每一份付出都凝聚著對傳統的敬畏,每一次互動都彰顯著傳承的決心。青年學子在文化的沃土上深耕,不僅錘煉了服務社會的本領,更讓青春在守護文明根脈中綻放光彩——這正是新時代青年投身文化傳承的生動注腳。

文字:陳荇楠 校審:張耘愷 復審:趙軍 終審:信蘇珊